Las Pléyades y la historia

La relación de las siete hermanas con nuestra historia es profunda y apasionante. Admiradas y veneradas por innumerables culturas, han sido fuente de mitos, leyendas y conocimiento que ha iluminado el camino de la humanidad durante siglos. Desde las antiguas culturas de mesopotamia hasta nuestros días, su brillo ha guiado a navegantes, agricultores y soñadores. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo las Pléyades han dejado su huella en nuestra historia.

Pueblos Antiguos y las siete hermanas

Mesopotamia

Para las antiguas civilizaciones mesopotámicas, las Pléyades eran conocidas como “Mul-Mul”. Literalmente, “las estrellas”, eran parte del “Camino de Anu,” una de las 3 divisiones de sus constelaciones. Esta referencia a las siete hermanas aparece en textos cuneiformes y tablillas astronómicas mesopotámicas.

Enuma Anu Enlil y las Tablillas MUL-APIN: El primero es un importante texto astronómico que menciona las Pléyades como una especie de guía o icono celeste, capaz de predecir desastres en la Tierra. En las tablillas MUL-APIN, las Pléyades están consideradas unas de las primeras constelaciones del año, relacionadas con los equinoccios y con el cambio de estaciones.

Conectadas con Ninurta, Dios de la agricultura, caza y la guerra, estas estrellas eran vistas como un protector celestial, vinculadas con las estaciones y los periodos de siembra y cosecha. Su avistamiento antes del amanecer durante la primavera indicaba que era el momento oportuno de la siembra. Recuerda que, aunque nosotros las veamos en otoño e invierno, dependiendo de tu ubicación puede ser visible durante otros meses del año.

El ascenso de las Pléyades en primavera marcaba el inicio de las labores agrícolas, un indicador natural que guiaba a los agricultores mesopotámicos en su preparación de los campos. Para sumerios, acadios o babilonios, las siete hermanas formaban parte de su vida cotidiana por múltiples motivos. También eran el origen de mitos y leyendas relacionadas con la agricultura.

Este conocimiento del cielo de los primeros pueblos sentó las bases para interpretaciones y estudios de culturas posteriores, como los egipcios o los griegos.

Antiguo Egipto

Aunque no aparezcan en tantas referencias como otras estrellas o constelaciones (Orión, asociada a Osiris o Sirio), las Pléyades también dejaron su huella en la cultura egipcia.

Para los egipcios, el cúmulo abierto representaba a siete diosas o hermanas vinculadas a Hathor, diosa del amor, la alegría y la fertilidad. Las hijas del cielo ayudaban a los antiguos astrónomos egipcios a elaborar sus sistemas de relojes estelares, con los que dividían la noche en tres partes.

Al igual que para los habitantes de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, el movimiento de las Pléyades en el cielo anunciaba las estaciones clave para la agricultura, sincronizando las tareas de siembra y cosecha con los ritmos celestes. Los navegantes egipcios las usaron a modo de brújula celeste para surcar las aguas del río Nilo y del mar Rojo.

Pese a no tener el papel de otros objetos celestes, como Sirio, tuvieron su importancia en la organización del tiempo, en la agricultura y la navegación.

Grecia

Las Hijas de Atlas y Pléyone ocupan un lugar importante en el antigua Grecia. Objeto de observación astronómica, inspiraron las historias y leyendas de la mitología.

En la antigua Grecia, las siete hermanas indicaban la llegada de la temporada agrícola, marcando con su presencia el momento de sembrar y, más tarde, de recolectar los frutos de la tierra.

Pero no solo eran importantes en la agricultura: para los navegantes marcaba el inicio del buen tiempo. Esto era la señal del inicio de una temporada más segura para la navegación. Además, su posición en el cielo, complementándose con otras constelaciones y estrellas, servía de referencia para la navegación en el mar.

Para los griegos las Pléyades simbolizaban la familia y la unión. Aparecen en múltiples obras y registros:

- Homero las menciona en la “Ilíada” y en la “Odisea”.

- Hiparco, incluyó a las Pléyades en su catálogo de estrellas.

- Los poetas griegos las mencionaban de forma habitual en sus obras.

Fue objeto de debate de los grandes filósofos de la época, como Platón, que debatían y discutían sobre el movimiento de las estrellas y el orden divino del cosmos.

Los habitantes de la antigua Grecia, hallaron en estas siete estrellas un faro cósmico, vinculado a su vida diaria, estando presente en su cultura y mitología. Su importancia en el cielo como un marcador celestial perdura hasta hoy, conectando a los primeros pueblos de la humanidad con nuestros días.

Culturas asiáticas y las Pléyades

India

Las Pléyades aparecen en la mitología y astronomía védica. Las conocían como Krittika. Para la mitología Hindú, Krittika simboliza a las 6 madres que cuidaron y amamantaron al Dios Guerrero Kartikeya. Por esto las siete hermanas estaban asociadas con la maternidad y el cuidado.

También relacionadas con Agni, el fuego, se las nombran como una guía para los rituales de fuego.

En la tradición védica, las Pléyades estaban intrínsecamente ligadas a los ciclos de cultivo, alineándose con los rituales y prácticas agrícolas que regían la vida diaria.

Es curioso, que, frente a culturas anteriores, aquí se hace referencia el número 6 y no al 7. Esto puede deberse a varios factores como:

- La posición relativa de M45 en el cielo.

- La intensidad del brillo de las estrellas ha podido variar con el tiempo.

- Las creencias religiosas y culturales.

Merope, la más débil en brillo de las siete hermanas, podría haber visto su brillo afectado por la nebulosa que envuelve a la estrella, dando la impresión de desaparecer a simple vista.

China y Japón

En la antigua China, las siete estrellas eran conocidas como Mao y formaban parte de las 28 mansiones lunares del zodiaco chino. En cambio, los japoneses las llaman Subaru. Sí, como la marca de coches. Si recuerdas su logotipo, o decides buscarlo, verás cómo representa este famoso cúmulo estelar. El término Subaru significa “unir” o “reunir”.

Para los chinos, las siete hermanas señalaban el despertar de la primavera, un aviso estelar que guiaba a los agricultores a preparar la tierra para la nueva temporada. Su asociación con el zodiaco chino las vinculaba con conceptos como el equilibrio y la armonía, además de simbolizar longevidad y conexión espiritual.

En Japón, en cambio, este cúmulo estelar es un símbolo otoñal, ligado a los tiempos de armonía, unión familiar y conexión. No anunciaban la siembra como en China, sino la época de la cosecha y la preparación para el invierno. También estaban relacionadas con los festivales otoñales para honrar a los ancestros, un momento de introspección y agradecimiento.

Este es un ejemplo perfecto de cómo el mismo objeto celeste, importante para ambas culturas, puede interpretarse de formas muy diferentes dependiendo del contexto cultural y temporal.

Civilizaciones Mesoamericanas: Mayas y Aztecas

También jugaron un papel fundamental para los pueblos mesoamericanos, donde su visión en los cielos se encontraba profundamente ligadas con sus calendarios agrícolas y rituales.

Mayas

En la cosmovisión maya, las joyas del invierno eran conocidas como Tzab-ek, en nuestro idioma “Ristra de Ranas”. Un claro ejemplo de como su vinculación con la naturaleza, también les hacían encontrar estas formas en el cielo.

Para los mayas, el ascenso de las Pléyades coincidía con la llegada de las lluvias, anunciando el inicio de la temporada para plantar el maíz, su alimento sagrado. Este evento celeste estaba vinculado a ceremonias de renovación y fertilidad, que aseguraban la prosperidad y el equilibrio entre la naturaleza y la vida humana.

Aztecas

En la cultura azteca, las siete hermanas forman parte del mito del Quinto Sol, el ciclo cósmico en el que pensaba que estaban inmersos.

Para los aztecas, el Sol se había creado y destruido 4 veces antes del que conocemos. El Quinto Sol, el que conocemos, en sus creencias era alimentado por rituales y sacrificios que ellos les ofrecían. Las Pléyades eran un elemento clave en este orden cósmico, marcando el puente entre el cielo y los dioses.

También tenían gran relevancia en el ritual del Fuego Nuevo, este era celebrado una vez cada 52 años por el pueblo Azteca.

Los aztecas disponían de dos calendarios:

Xiuhpohualli (calendario solar) 365 días y Tonalpohualli (calendario ritual) 260 días. Cada 52 años estos dos calendarios volvían a alinearse, completando un ciclo sagrado.

Durante la ceremonia del Fuego Nuevo, se apagaban todos los fuegos y las comunidades esperaban en la oscuridad. Los sacerdotes observaban el cielo, atentos al paso de las Pléyades por el cenit. Si aparecían, significaba que el equilibrio cósmico se mantenía, y el Sol renacería al día siguiente, asegurando la continuidad del mundo. Si no lo hacían, se temía un cataclismo que pondría fin al universo.

Tanto para los mayas como para los aztecas, las Pléyades marcaban los ciclos de la vida, recordando la profunda unión entre los humanos, la naturaleza y el cosmos.

Pueblos de los Andes: Los Incas

En la astronomía inca, la Tierra y el Cosmos se encontraban profundamente conectados. Las siete hermanas, llamadas Qollqa(“almacén” o “depósitos”), eran vistas como un guía celestial enviado por los Dioses. Una herramienta divina con la que interpretar los ciclos naturales.

Para los habitantes de los andes, la aparición de las Pléyades en el cielo montañoso anunciaba el comienzo de un nuevo ciclo agrícola, guiando las tareas de siembra y cosecha en perfecta armonía con los ritmos del cosmos. Este cúmulo estelar era un símbolo de fertilidad y abundancia, venerado no solo por los incas, sino por innumerables culturas antes que ellos

Las Pléyades estaban estrechamente vinculadas a los solsticios y al comienzo de nuevos ciclos. Su observación ayudaba a prever los cambios estacionales y a sincronizar las actividades agrícolas con los ciclos del cosmos. Imagina vivir en un entorno montañoso y a gran altitud como los incas, la visión del cúmulo en el cielo, era una señal clave de renovación y preparación. La comprensión del cielo y su vinculación con los ciclos de la tierra eran fundamentales para la supervivencia en un entorno tan hostil.

Nativos Norteamericanos (Navajos, Hopi)

Dilyéhé, o las “Estrellas Niño“, así llamó el pueblo Navajo a las siete hermanas. Según su tradición, el cúmulo estelar eran un grupo de niños que habían sido llevados al cielo para convertirse en guías luminosos, ayudando a encontrar el camino en las noches más oscuras.

Eran un reflejo de los valores culturales y espirituales del pueblo navajo, representando unidad, inocencia y protección, cualidades asociadas a los niños de sus comunidades. Para ellos, las estrellas protegían a los viajeros iluminado el cielo nocturno.

También significaba la llegada del frio y el tiempo de preparación para un largo invierno. Las Dilyéhé, también estaban relacionadas con ceremonias y rituales, especialmente durante la temporada invernal.

Para los hopi, las Pléyades estaban estrechamente relacionadas con su legado cósmico, ellos la conocían como la “familia estelar”. Este cúmulo representaba a sus espíritus ancestrales, que habían ascendido a los cielos para guiar y proteger a sus descendientes.

Los hopi creían que estas estrellas tenían el poder de transmitir las oraciones de la Tierra hacia los dioses.

Época Medieval y las siete hermanas

Aunque su observación no fue tan avanzada como las realizadas por anteriores civilizaciones, también tuvo su importancia en la agricultura, la navegación y en símbolos religiosos.

Esta firmemente vinculada con los periodos de siembra y cosecha. En la Europa medieval, la llegada de las siete hermanas en el firmamento otoñal marcaba el fin de las cosechas y el inicio de los preparativos para el rigor del invierno. En cambio, su desaparición en el periodo primaveral, señalaba la época de la siembra y el buen tiempo.

Fue fundamental en la navegación, especialmente en largas travesías a través del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Su fácil identificación en el cielo, la convirtió en una herramienta poderosa para medir la posición relativa con el horizonte y trazar rutas marítimas.

Además, en las regiones más al norte de Europa, la aparición de las estrellas de las tormentas en el cielo , significaba la llegada del frio invierno.

Las siete estrellas eran vistas como un reflejo de unidad, armonía y perfección divina, apareciendo en múltiples textos literarios y religiosos.

Para las comunidades cristianas de la época, las hijas del cielo eran un símbolo de la creación divina y el orden cósmico, establecido por Dios, sin embargo para las credos paganos representaban a espíritus protectores femeninos , conectadas con los ciclos de la naturaleza y la fertilidad de la tierra.

También tuvieron su lugar en los textos medievales de la época, un ejemplo de ellos es la “Divina Comedia” de Dante Alighieri, donde se las menciona.

Polinesia

Las conocen como Matariki, término aún relevante en la actualidad, especialmente en Nueva Zelanda, donde marca el inicio del año nuevo maorí .

Los polinesios, exploradores del Pacífico, uno de los pueblos más avanzados en técnicas de navegación, utilizaban las estrellas como un mapa para orientarse y navegar por el inmenso Océano Pacifico

La visión de Matariki, justo antes del amanecer, indicaba el cambio de estación, ayudando a los navegantes a planificar sus viajes, adecuándolos a las condiciones climáticas. Además, su posición en el cielo servía de guía para las rutas marítimas, conectando las islas de la Polinesia.

En la Polinesia, la aparición de Matariki en el cielo antes del amanecer sincronizaba las labores agrícolas, ayudando a planificar la siembra y cosecha en un entorno insular desafiante.

Las siete hermanas eran vistas como un puente entre los vivos y los ancestros, representan unidad y comunidad. En 2022 el gobierno de Nueva Zelanda, declaró el día de Matariki festivo nacional, reconociendo así la importancia de este cúmulo estelar para el pueblo maorí y para la nación.

Época moderna

En la actualidad, las Pléyades han mantenido su fascinación tanto en el ámbito científico como en el cultural. Con la llegada de telescopios más potentes se ha convertido en objeto de estudio para la astronomía moderna.

Al tratarse de un cúmulo joven, nos ha ayudado a comprender como nacen y se desarrollan las estrellas, han sido esenciales para calibrar técnicas que permiten medir las distancias en el universo.

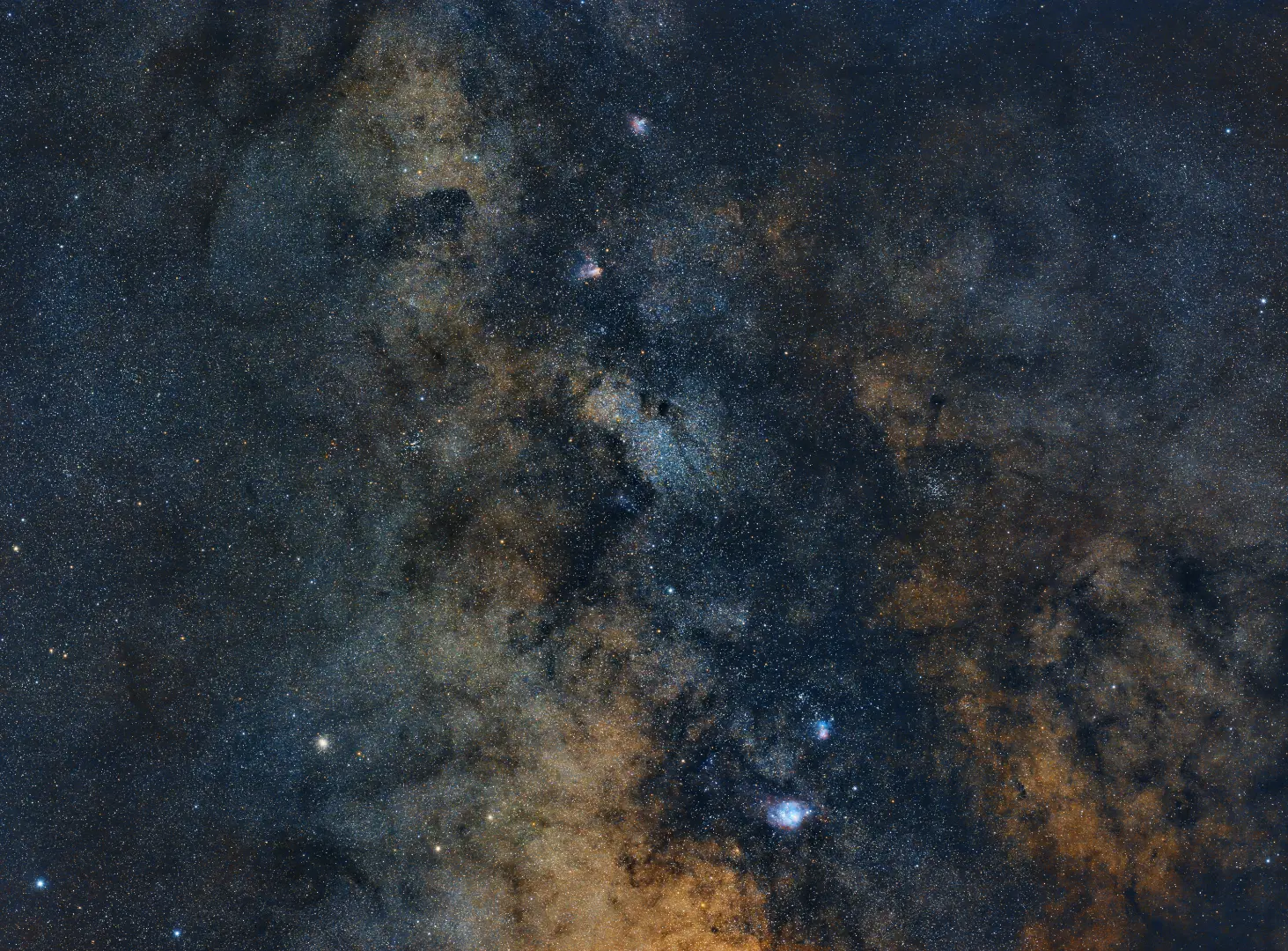

Su influencia también esta presente en la literatura, el arte e incluso en el cine. Son muchas las historias que han tomado su nombre o una referencia a sus 7 estrellas para inspirar personajes o títulos. Además, son de los objetos mas bellos que pueden fotografiarse del cielo nocturno.

Las Pléyades nos demuestran que la ciencia, la historia y la belleza están intrínsecamente entrelazadas. Su luz azul ha guiado a incontables generaciones, iluminando los caminos de navegantes y alimentando los sueños de poetas. Este cúmulo estelar sigue siendo un puente entre el cielo y la tierra, un vínculo eterno que conecta nuestras historias con la inmensidad del universo.

Orígenes de mitos, sueños y leyendas, las siete hermanas continúan inspirándonos a mirar hacia el firmamento y a buscar nuestro lugar en el cosmos. Al igual que Orión, continuaré persiguiéndolas por el cielo.

Si no has leído la primera parte del articulo lo tienes disponible aquí : Las Pléyades – Parte I

Mi perfil de Instagram

Redacción: Juan F. Artillo

Edición y corrección: Daniel Fernández