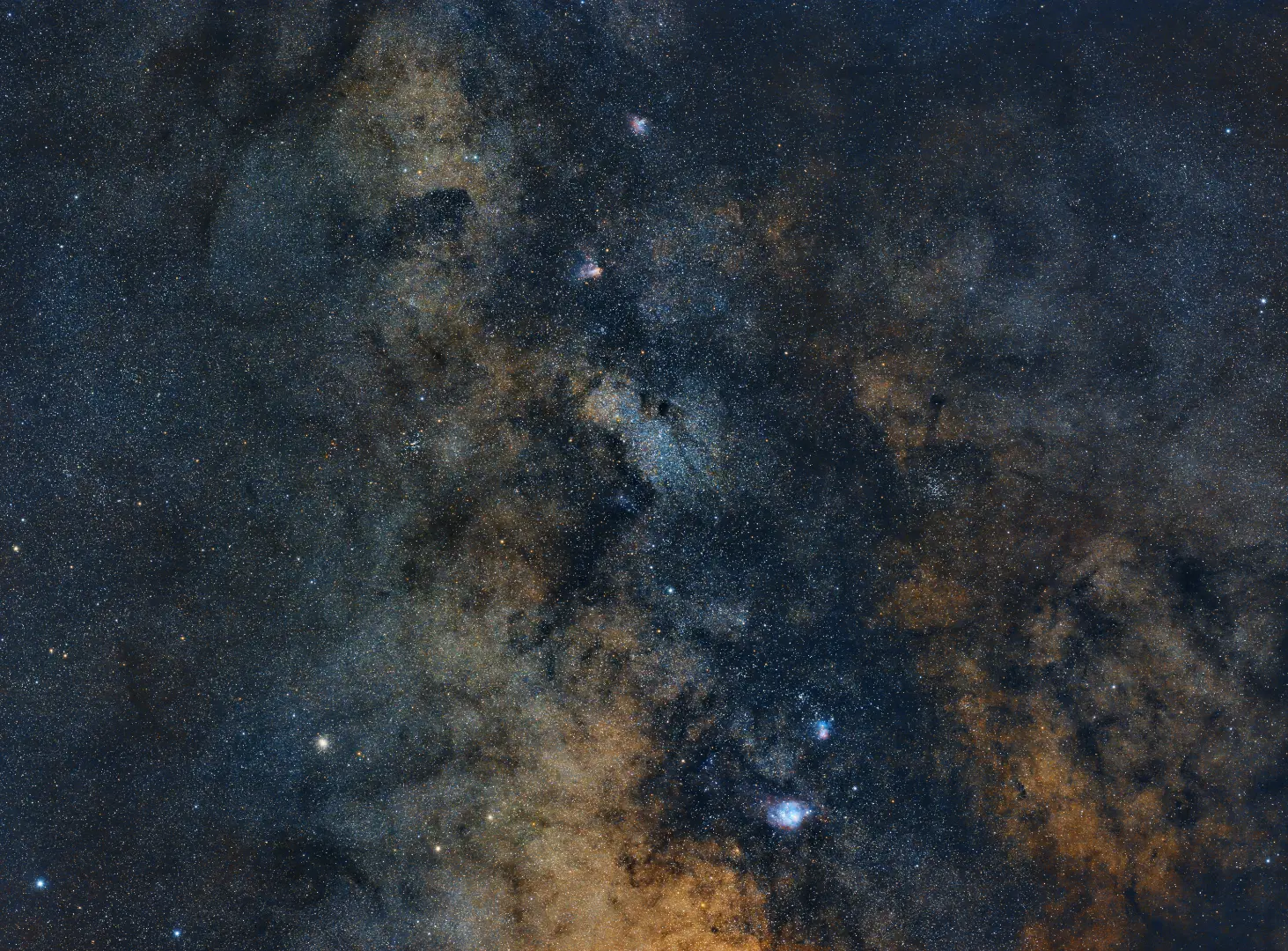

La Vía Láctea, nuestro hogar en el universo, nuestra isla de luz. Una espiral suspendida en la inmensidad del cosmos donde cada estrella es un sol, y cada sol la promesa de nuevos mundos.

En una pequeña región del borde de uno de sus brazos nos encontramos nosotros. Girando alrededor de nuestra estrella en un ciclo casi tan viejo como el tiempo.

Y desde este rincón, sobre nuestra pequeña roca azul, levantamos la vista al firmamento en busca de respuestas. Porque, aunque la noche parezca silencio, cada punto de luz cuenta una historia, algunas de las cuales aún no conocemos.

Buscamos respuestas en el cielo porque en nuestro ADN está el fuego de las estrellas, una llama tan antigua como el propio universo. Cada átomo, cada impulso, cada anhelo de mirar al cielo es el eco de ese fuego original que aún arde en nosotros.

La Vía Láctea

Con un diámetro aproximado de 100.000 años luz, se estima que contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Nosotros nos encontramos en el brazo de Orión, entre Sagitario y Perseo. A unos 26.000 años luz del núcleo galáctico.

Allí, en su corazón, envuelto entre nubes de polvo y gas, se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con más de 4 millones de veces la masa de nuestro sol.

A su alrededor, las estrellas bailan en una órbita extrema, revelando la presencia de este coloso invisible. Aunque no podamos verlo, sentimos su presencia, curvando la luz, deformando el propio tejido del espacio tiempo y marcando el latido de nuestra galaxia.

La Vía Láctea es una estructura viva, compleja, en constante cambio y movimiento. Los brazos en espiral que la recorren como ríos de fuego están llenos de regiones de formación estelar, cúmulos de estrellas y nebulosas que nacen, evolucionan y mueren dentro del ciclo cósmico.

Sobre y bajo ese disco se extiende el halo galáctico donde habitan estrellas antiguas y cúmulos globulares, reliquias de otra era, recuerdos del nacimiento de nuestra galaxia.

Pero no estamos solos en este viaje. La Vía Láctea está unida por la gravedad a un conjunto de más de 50 galaxias que conforman el Grupo Local. Dentro de este grupo destaca una: La galaxia de Andrómeda, espejo de lo que fuimos, preludio de lo que seremos.

Y aún más allá, el Grupo Local no es más que un fino hilo en una red mucho mayor: Laniakea, nuestro supercúmulo galáctico. Una estructura inmensa de más de 500 millones de años luz de diámetro donde cientos de miles de galaxias se agrupan bajo una misma influencia gravitatoria. Es el continente cósmico en el que vivimos.

Desde allí—si pudiéramos alejarnos lo suficiente para verlo todo—, la Vía Láctea sería solo una diminuta espiral entre miles. Un punto de luz perdido en un entramado gigantesco, como una célula dentro de un organismo vasto e incomprensible. Y aun así, en medio de esa inmensidad, estamos nosotros.

Sin embargo, desde aquí, esta pequeña roca en el borde del brazo de Orión, la vemos como una herida abierta, una franja de luz que cruza el cielo y divide la noche en dos. Esa es la Vía Láctea, nuestro hogar.

En el tiempo

Aunque nuestros ancestros no conocían su verdadera naturaleza, intuyeron su importancia. En la antigua Grecia era leche celestial, derramada por Hera al amamantar al pequeño Heracles. Los pueblos nórdicos vieron en ella el puente de fuego que une los mundos. Para los mayas, el camino de Xibalbá, por donde transitaban las almas hacia el más allá. La llamaron río, camino, cicatriz, espejo.

Hoy sabemos qué es la Vía Láctea. Que cada uno de esos puntos de luz es una estrella, con su propia historia, con sus propios mundos. Y quién sabe… quizás, en uno de esos mundos también se pregunten por una estrella lejana, con una minúscula roca azul girando a su alrededor, allá en el borde exterior del brazo de Orión.

¿Te gustaría ver más imágenes como esta? Puedes visitar mi galería de astrofotografía en Instagram.

Redacción: Juan F. Artillo

Edición y corrección: Daniel Fernández

Deja una respuesta